Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

О структурной "памяти" аморфного полистиролаУчим химию / Учим химию / О структурной "памяти" аморфного полистирола О структурной "памяти" аморфного полистиролаСтраница 3

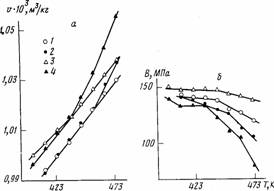

Рис 1. Температурная зависимость удельного объема (а) и параметра В (б) для образцов ИПС (1), КПС (2), ЦПС (3) и БПС (4)

С этим выводом качественно согласуются результаты измерения коэффициента температуропроводности а (рис. 2).

Для всех образцов (за исключением КПС) повышение температуры в области невысоких давлений сопровождается понижением а, что в силу пропорциональности а~ ~Б0'5 <Z> [10] можно связать с понижением В при приблизительно постоянной средней длине пробега фононов НУ. Повышение давления нивелирует различия в величине а, связанные с температурой, и температуропроводность образца достигает приблизительно постоянного значения. Сопоставляя данные рис. 1 и 2, можно сделать качественный вывод о том, что небольшое (до 10%) превышение а для ЦПС над а для ИПС связано с аналогичным различием значений В (рис. 1), тогда как приблизительно одинаковые значения а для ИПС и БПС указывают на то, что резкое понижение В для БПС компенсируется одновременным возрастанием <£>. Если предположить, что величина (1У связана с размерами более упорядоченных участков аморфной системы [11], расположенных между узлами сетки зацеплений, то приведенные выше данные свидетельствуют о близкой структуре расплава образцов ИПС и ЦПС, в то время как густота сетки зацеплений в расплаве БПС ниже, чем в ИПС. Необычный характер зависимости а от давления для образца КПС затрудняет ее интерпретацию, хотя такая зависимость, по-видимому, отражает лабильность структуры расплава этого образца.

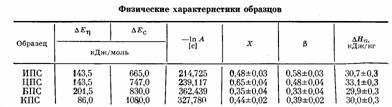

На рис. 3 построены графики температурной зависимости эффективной вязкости расплава л, значения энергии активации вязкого течения АЕЦ приведены в таблице. Вязкость образца ЦПС на ~40% ниже, чем ИПС, однако значения АЕЛ практически совпадают, в то время как для образца КПС наблюдается десятикратное падение г| и уменьшение АЕп почти вдвое по сравнению с ИПС. Аналогичные результаты были получены ранее [3]. В то же время для расплава БПС вязкость при повышенных температурах резко падает, однако значение АЕп возрастает почти в ~1,5 раза по сравнению с Ш1С

При анализе перечисленных реологических данных следует учитывать понижение ММ образца ПС в результате механодеструкции при сдвиговом течении расплава на входе в капилляр вискозиметра.

Как по~ казали контрольные измерения, после продавливания расплава через капилляр значения Mv для ИПС понизились до 1,35-105, а для образцов БПС и КПС — до 0,89 • 105. Величину падения эффективной вязкости расплава в результате понижения Mv можно оценить из соотношения r\2/r\i=(M2/Ml)3'i (t\i и г)2 — значения вязкости МПС и образцов БПС и КПС; Mi и М2 — значения соответствующих ММ). Подстановка найденных нами значений Mv дает ii2/rii=0,25, тогда как экспериментально наблюдается 112/111=0,07—0,10. Обнаруженное различие характеристик вязкого течения расплавов ИПС и ЦПС, с одной стороны, и КПС и БПС — с другой, свидетельствует о том, что образцы, выделенные из хороших растворителей, отличаются от ИПС не только величиной ММ но и локальной структурой расплава. Принимая во внимание, что для высокомолекулярных полимеров густота сетки зацеплений не зависит от ММ [12], на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что в образце ЦПС практически восстановилась сетка зацеплений ИПС, в то время как сетка зацеплений в расплавах БПС и КПС более рыхлая и (или) образовавшиеся зацепления реологически менее эффективны.

Смотрите также

Определение константы скорости реакции k по первым 3-м опытам

Из вида кинетического уравнения следует, что его единственным параметром

является константа скорости реакции k. Для

определения значения константы скорости воспользуемся статистическим методом

регр ...

Кинетика химических реакций

Одна

из особенностей химических реакций заключается в том, что они протекают во

времени. Одни реакции протекают медленно, месяцами, как, например, коррозия

железа. Другие заканчиваются очень быстро ...