Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Механическое перемешиваниеДипломы, курсовые и прочее / Перемешивание жидких сред / Дипломы, курсовые и прочее / Перемешивание жидких сред / Механическое перемешивание Механическое перемешивание

перемешивание жидкий импульс энергия

В промышленности для перемешивания в основном используют механические мешалки с вращательным движением. При работе таких мешалок возникает сложное трехмерное течение жидкости (тангенциальное, радиальное, аксиальное) с преобладающей окружной составляющей скорости. Тангенциальное течение, образующееся при работе всех типов мешалок, является первичным. Обычно среднее значение окружной (тангенциальной к радиусу вращения) составляющей скорости (wт) существенно превышает средние значения как радиальной (wp), так и аксиальной, или осевой (wa), составляющих.

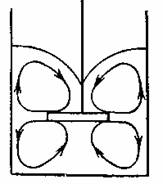

Под действием центробежной силы, возникающей при вращении любого типа мешалки с достаточно большой частотой, жидкость стекает с лопастей в радиальном направлении. Дойдя до стенки сосуда, этот поток делится на два: один движется вверх, другой – вниз. Возникновение радиального течения приводит к тому, что в переходной области создается зона пониженного давления, куда и устремляется жидкость, текущая от свободной поверхности жидкости и от дна сосуда, т.е. возникает аксиальный (осевой) поток, движущийся в верхней части сосуда сверху вниз к мешалке.

Таким образом, в аппарате создается устойчивое аксиальное течение, или устойчивая циркуляция.

Объем циркулирующей жидкости в единицу времени в аппарате с мешалкой называют насосным эффектом, который является важной характеристикой мешалки: чем больше насосный эффект, тем лучше в данном аппарате идет процесс перемешивания.

При работе вращающихся механических мешалок на поверхности жидкости возникает воронка, глубина которой растет с увеличением частоты вращения мешалки (в пределе она может достигать дна сосуда). Это явление отрицательно сказывается на эффективности перемешивания и значительно снижает устойчивость работы мешалки. На глубину и форму воронки большое влияние оказывают диаметр мешалки и частота ее вращения.

Рис. 1. Циркуляция жидкости при перемешивании лопастными мешалками

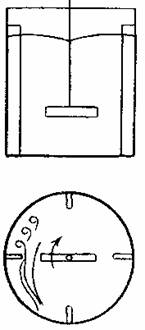

Для предотвращения образования воронки у стенок аппаратов с быстроходными мешалками устанавливают радиальные отражательные перегородки, причем наиболее часто – на некотором расстоянии от стенки корпуса (для снижения возможности образования застойных зон). Экспериментальным путем найдено, что оптимальное число отражательных перегородок равно четырем, а их ширина составляет примерно 10% от диаметра аппарата.

Рис. 2. Перемешивание жидкости в сосудах с перегородками

Смотрите также

Иод

ИОД (лат. Iodium), I - химический элемент VII группы

периодической системы Менделеева,

относится к галогенам (в литературе встречается также символ J); атомный номер

53, атомная масса 126, ...

Монослой на поверхности

воды

Наряду с полностью гидрофильными и

гидрофобными молекулами существуют еще и молекулы вроде русалок – одна их часть

гидрофильная, а другая гидрофобная. [7]Такие молекулы получили название амфифильных ...

Расчет двух ректификационных установок непрерывного действия для разделения смеси этилацетат – толуол

Ректификация -

массообменный процесс, который осуществляется в большинстве случаев в

противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадки, тарелки),

аналогичными используемыми ...