Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Другие детекторыСтатьи и работы по химии / Аппаратура для современной жидкостной хроматографии / Статьи и работы по химии / Аппаратура для современной жидкостной хроматографии / Другие детекторы Другие детекторыСтраница 1

Кроме детекторов, описанных выше, для ВЭЖХ используют и другие приборы: электрохимический, инфракрасный, детектор с диодной матрицей, масс-спектрометрический, транспортный с пламенно-ионизационным детектированием, радиоактивный, по диэлектрической проницаемости, электронозахватный, кулонометрический и др. Одни из них обладают высокой селективностью или чувствительностью, другие дают важную качественную информацию. Рассмотрим более подробно некоторые из них.

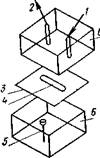

Рис. 1.14. Электродная ячейка электрохимического детектора: 1 — выход колонки; 2 — к электроду сравнения; 3 — фтороплатовая прокладка; 4 — рабочая камера кюветы; 5 — рабочий электрод; 6 — блок ячейки

Электрохимический детектор. Этот детектор можно применять для анализа всех веществ, обладающих электрохимической активностью, т. е. способ при определенном потенциале окисляться или восстанавливаться, соответственно отдавая или принимая гектроны. В водных растворах эти потенциалы могут быть от +1,2 до -0,8 В (электрод сравнения — хлорсеребряный).

Вещества, содержащие фенольную, индольную или альдегидную группы, способны окисляться при низких потенциалах (0,4—0,7 В), а вещества с нитро- или кетогруппами — восстанавливаться. Так, важные в биологии классы веществ — катехоламины и 5-гидроксииндолы — в этих условиях способны окисляться, отдавая два электрона. При этом и возникает ток в кювете детектора, который затем усиливается амперометрическим детектором.

Электродная ячейка (кювета), схема которой представлена на рисунке 1.14, состоит из двух блоков, разделенных фторопластовой прокладкой с вырезом, представляющим собой рабочую камеру. В центре камеры расположен тонкослойный электрод (анод) из стеклоуглерода. Электрод сравнения размещается на выходе из ячейки. Вместимость рабочей камеры 1 мкл, что позволяет работать с микроколонками.

Электрохимический детектор более селективен при низких потенциалах рабочих электродов. Для 5-гидроксииндолов нужен потенциал 0,5—0,55 В, для катехоламинов — 0.5—0,7В, для пептидов — 0,9—1,2В. Чувствительность и специфичность электрохимического детектора высокие. По чувствительности они не уступают кулонометри-ческим детекторам, хотя окисляющая способность тонкослойных электродов с рабочей поверхностью 2—4 мм2 составляет лишь 1—10% от количества анализируемого вещества. Нижний предел детектирования катехоламинов и 5-гидроксииндолов составляет от 5 до 20 пг введенного в колонку вещества. На рис. 8.15 приведена хроматограмма 5-гидроксииндолов из солянокислого экстракта 0,5 мл плазмы крови.

При работе с электрохимическим детектором необходимо учитывать следующее. Фоновые шумы тем ниже, чем чище используемые реактивы, поэтому фосфаты нужно очищать перекристаллизацией, использовать высокочистую воду и растворители марок «осч» или для ВЭЖХ. Шлифовать поверхности рабочего электрода следует по мере его загрязнения и увеличения шумов не чаще 1 раза в месяц с последующей промывкой его 50%-ным метанолом. Обязательным является хорошее дегазирование растворителей, желательно продувкой гелием.

Электрохимический детектор находит применение в анализе катехоламинов, серотонина, ацетилхолина и их метаболитов, нейропептидов, ряда лекарственных препаратов. Его можно использовать для анализа фенолов, ароматических аминов, тиоспиртов, аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты и других веществ в режиме окисления. В режиме восстановления им можно детектировать хиноны, нитросоединения, металлоорганические и другие coединения.

Смотрите также

Определение константы скорости реакции k по первым 3-м опытам

Из вида кинетического уравнения следует, что его единственным параметром

является константа скорости реакции k. Для

определения значения константы скорости воспользуемся статистическим методом

регр ...

Методы определения активности катализаторов

...

Атом гелия. Двухэлектронный коллектив на примере атома гелия

1. Обозначение электронной конфигурации – это последовательное перечисление АО с указанием числа электронов справа от символа АО.

2. ...