Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Сущность атомно-эмисссионного оптического спектрального

анализа. Области его примененияДипломы, курсовые и прочее / Методы контроля и анализа веществ (химические методы) / Дипломы, курсовые и прочее / Методы контроля и анализа веществ (химические методы) / Сущность атомно-эмисссионного оптического спектрального

анализа. Области его применения Сущность атомно-эмисссионного оптического спектрального

анализа. Области его применения

Ответ:

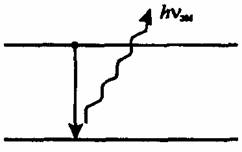

Метод атомно-эмиссионной спектроскопии (АЭС) основан на термическом возбуждении свободных атомов или одноатомных ионов и регистрации оптического спектра испускания возбужденных атомов (рис. 8.1)

Рис. 8.1 Схема процесса лежащая в основе метода атомно-эмиссионной спектроскопии

Аналитическим сигналом в АЭС служит интенсивность испускаемого излучения ![]() . Поскольку возбуждение атомов имеет термическую природу, возбужденные и невозбужденные атомы находятся между собой в термодинамическом равновесии, положение которого описывается законом распределения Больцмана:

. Поскольку возбуждение атомов имеет термическую природу, возбужденные и невозбужденные атомы находятся между собой в термодинамическом равновесии, положение которого описывается законом распределения Больцмана:

![]()

где N0 – число невозбужденных атомов;

g* и g0 – статистические веса возбужденного и невозбужденного состояния;

Е – энергия возбуждения;

к – постоянная Больцмана;

Т – абсолютная температура.

Таким образом, при постоянной температуре число возбужденных частиц N* прямо пропорционально числу невозбужденных частиц N0, т. е. фактически общему числу данных атомов N в атомизаторе (поскольку в реальных условиях атомно-эмиссионного анализа доля возбужденных частиц очень мала: N* << N0).

В свою очередь (при заданных условиях атомизации, определяемых конструкцией и режимом работы прибора и рядом других факторов), число атомов (N) в атомизаторе пропорционально концентрации определяемого элемента в пробе с.

Таким образом, можно было бы ожидать, что между интенсивностью испускаемого излучения ![]() и концентрацией определяемого элемента с наблюдается прямо пропорциональная зависимость. Однако на практике условия, обеспечивающие эту зависимость, выполняются далеко не всегда. В общем случае зависимость интенсивности излучения от концентрации нелинейная и может быть описана эмпирическим уравнением

и концентрацией определяемого элемента с наблюдается прямо пропорциональная зависимость. Однако на практике условия, обеспечивающие эту зависимость, выполняются далеко не всегда. В общем случае зависимость интенсивности излучения от концентрации нелинейная и может быть описана эмпирическим уравнением

![]()

Это уравнение называется уравнением Ломакина-Шайбе. Оно является основным количественным соотношением атомно-эмиссионного анализа.

Коэффициент а в этом уравнении является сугубо эмпирической величиной, зависящей от условий процесса. Поэтому в АЭС решающее значение имеет правильный выбор условий атомизации и измерения аналитического сигнала, включая градуировку по образцам сравнения.

Области применения атомно-эмиссионный метода анализа

Качественный анализ.

Атомно-эмиссионный метод позволяет одновременно зарегистрировать множество линий испускания. Поэтому АЭС является многоэлементным методом анализа. Это важнейшее достоинство метода позволяет успешно использовать его для идентификации элементов, содержащихся в пробе, для качественного анализа.

Из традиционных источников атомизации наиболее подходящим для качественного анализа является дуговой разряд. С одной стороны, температура дуги достаточна для атомизации и возбуждения большинства элементов. С другой стороны, поскольку температура дуги ниже, чем, например, искры или ИСП, то дуговые спектры существенно беднее линиями, что облегчает идентификацию. Основной недостаток дугового разряда – низкая стабильность – применительно к качественному анализу не играет существенной роли, поскольку для идентификации используют положение (длину волны) линии в спектре, а не ее интенсивность.

Для идентификации элементов используют в первую очередь наиболее интенсивные, так называемые «последние» линии (название связано с тем, что при уменьшении концентрации элемента эти линии исчезают в последнюю очередь). Чтобы идентификация была надежной, в спектре необходимо обнаружить несколько линий одного и того же элемента.

Количественный анализ.

При количественном анализе методом АЭС можно использовать все основные способы градуировки – внешних стандартов (градуировочного графика), внутреннего стандарта и метод добавок. Целесообразность применения каждого способа зависит от характера возможных помех и природы анализируемого объекта. Так, метод добавок позволяет эффективно устранить косвенные мультипликативные погрешности, вызываемые главным образом физико-химическими помехами, однако против аддитивных спектральных помех – таких, как наложение спектральных линий, – он бессилен. Следует в то же время иметь в виду, что метод добавок легко реализуем технически только при анализе растворов (атомизаторы – главным образом пламя, ИСП), но не твердых проб (дуговой, искровой разряды). В любом случае при построении градуировочной зависимости следует стремиться к тому, чтобы все образцы, используемые для градуировки, были максимально адекватны анализируемому – как по валовому химическому составу, так и по физическому состоянию (последнее особо важно при анализе твердых проб).

Смотрите также

Методы анализа питьевой воды

...

Расчет пленочного испарителя

...

Периодическая система элементов Менделеева

Периодический

закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева – основа

современной химии. Они относятся к таким научным закономерностям, которые

отражают явления, реальн ...