Меню сайта

Наши новости

Распространение алкалоидов в растительном мире.

Умягчение воды

Особенности сорбционных свойств полимер-полимерных композитов, полученных полимеризацией метилметакрилaта в матрице изотактического полипропиленаУчим химию / Учим химию / Особенности сорбционных свойств полимер-полимерных композитов, полученных полимеризацией метилметакрилaта в матрице изотактического полипропилена Особенности сорбционных свойств полимер-полимерных композитов, полученных полимеризацией метилметакрилaта в матрице изотактического полипропиленаСтраница 2

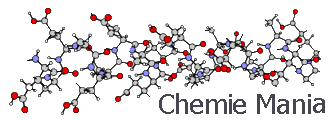

Во-первых, до значительных величин давления паров CClt (p/ps~0,5— 0,6) его сорбции в композит не происходит. После достижения некоторого порогового значения давления паров сорбция начинает возрастать очень резко. Такая кривая напоминает изотерму сорбции воды низкомолекулярным сахаром, что обусловлено сначала его плавлением и последующим поглощением воды, образовавшимся раствором [9]. Поскольку вода и сахар смешиваются во всех соотношениях, на изотерме сорбции для такой системы наблюдается резкий подъем в узких пределах давления паров. В рассматриваемом случае ничего подобного, очевидно, не имеет места; тем не менее, как видно из рис. 1, количество сорбируемого композитом СС14 резко возрастает и начинает заметно превышать его количество, поглощаемое чистым ИПП. Во-вторых, при значениях давлений паров, превышающих 0,6, достичь равновесного значения сорбции не удается, так как она продолжается в течение многих суток.

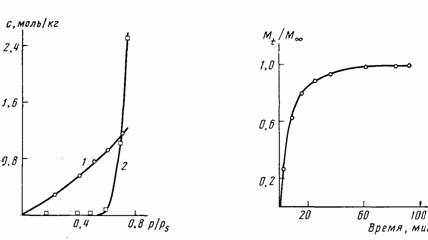

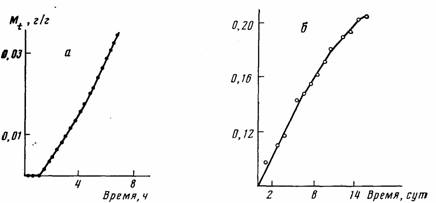

Для анализа столь необычного сорбционного поведения композита ИПП—ПММА рассмотрим данные по кинетике сорбции, представленные на рис. 2. Хорошо видно, что кривая имеет обычный вид, и максимальное количество сорбированного СС, составляет при выбранном давлении пара G,13 г/г. Введение ПММА в ИПП матрицу резко изменяет кинетику процесса сорбции (рис. 3, а, б).

Рис. 1. Изотермы сорбции СС14 в образец ИПП, деформированный в и гептане на 200% (1), и в композит ИПП - ПММА, полученный при деформации ИПП в ММА на 200% (2)

Рис. 2. Кинетическая кривая сорбции СС14 в образец ИПП, деформированный в к-гептане на 200%. p/ps=0fi

Как видно из рис. 3, а, после небольшого индукционного периода сорбция начинает расти по линейному закону. Такой характер сорбции сохраняется в течение многих суток (рис. 3, б). Длительность процесса сорбции делает его изучение очень трудоемким и сложным из-за необходимости поддержания постоянной температуры и давления в сорбционной ячейке в течение многих суток. В связи с этим для определения максимальных значений сорбции композитов ИПП — ПММА их образцы помещали в среду жидкого СС14 п находили величину набухания периодическим взвешиванием. Результаты такого исследования представлены в табл. 1. Из данных табл. 1 следует, что изучаемые композиты способны в течение 1 мес сорбировать до 50 и более процентов СС1,, хотя чистый исходный ИПП, который является единственным компонентом, имеющим сродство к СС14, сорбирует его в тех же условиях не более 15%.

Не менее необычным оказывается поведение композитов и при десорбции СС14. При уменьшении давления паров образцы чистого ИПП обнаруживают обратимое изменение сорбции, и при вакуумировании они полностью теряют весь сорбированный СС14. В то же время в случае композитов ИПП — ПММА выдерживание образцов, просорбировавших при давлении пара 0,7, при давлении 0,6 в течение 2 сут не приводит к уменьшению сорбции, которое можно было бы обнаружить с помощью весов Мак-Бена. Выдерживание этого же образца на воздухе в течение 20 сут при комнатной температуре также не вызывает заметной десорбции СС14. Результаты дальнейших экспериментов по десорбции из композита ИПП — ПММА, содержавшего в исходном состоянии 21,2% СС14, представлены в табл. 2. Хорошо видно, что только совместным действием вакуума 10-2 мм рт. ст. и повышением температуры от комнатной (23°) до 40° удается вызвать частичную десорбцию СС14.

Таким образом, введение в ИПП стеклообразного ПММА полимеризацией в полимерной матрице резко изменяет его сорбционные характеристики. Возникает ряд вопросов. Чем объясняется необычный вид изотерм сорбции и почему существует пороговое давление паров СС14, ниже которого сорбция не наблюдается? Чем объясняется необычная кинетика сорбции и способность композита поглощать столь большие количества СС14, хотя чистый ИПП способен сорбировать в несколько раз меньшие количества СС14, а чистый ПММА вовсе его не сорбирует? Почему десорбция СС из композита в значительной степени необратима или очень затруднена?

Можно предположить, что столь большое поглощение СС14 связано с некоторыми структурными перестройками в композите. Поэтому были предприняты микроскопические исследования образцов композитов ИПП— ПММА до и после воздействия на них СС14. Из рис. 4, а хорошо видно, что исходный образец достаточно однороден вдоль всего поперечного сечения. В то же время при взаимодействии композита с СС14 наблюдаются заметные структурные перестройки (рис. 4, б). С обеих поверхностей, т. е. там, где композит взаимодействовал с СС14, его структура выглядит более рыхлой, чем плотная сердцевина. Между рыхлой оболочкой и плотной сердцевиной имеется очень резкая граница. Свойства сердцевины и оболочки различаются столь сильно, что при получении хрупких сколов материал разрушается с образованием характерных ступенек, возникающих на их поверхностях раздела.

Смотрите также

Анализ индивидуального риска событий узла пиролиза этановой фракции

...

Процесс компаундирования нефтепродуктов

Промышленное

производство

нефтепродуктов состоит из следующих основных этапов: первичная, вторичная

переработка нефти и процессы смешения (компаундирования).

Первичная

переработка

(пря ...